以下はアルミホイールについての内容ですが、”キャンピングカー用”アルミホイールというものは存在しません(製造メーカー独自の呼び方は存在するかもしれませんが・・・)。

アルミホイールは日本国内においては、規格により分類されるためです。下の記号が国土交通省が定めた一定の条件にクリアしたものでなければ車検は通りません。現在分類としては以下の2つとなっており、キャンピングカーにアルミホイールを装着する場合は、重量から考えても必然的に を装着しなければならないことになります。目安として、 を装着しなければならないことになります。目安として、 は900㌔まで耐えうるという条件です。これは。タイヤ1本あたりの重さで、理論的には車検証の前軸重、後軸重をそれぞれ2で割り、1本あたりの計算をすれば1本にかかる重さが計算できますが、物理的には水、装備、燃料などにより実際はさらに重くなっていることが考えられます。キャンピングカーは車重があるため、タイヤ同様破損の可能性を考えなければなりません。その点においてもアルミホイールを装着する場合は、 は900㌔まで耐えうるという条件です。これは。タイヤ1本あたりの重さで、理論的には車検証の前軸重、後軸重をそれぞれ2で割り、1本あたりの計算をすれば1本にかかる重さが計算できますが、物理的には水、装備、燃料などにより実際はさらに重くなっていることが考えられます。キャンピングカーは車重があるため、タイヤ同様破損の可能性を考えなければなりません。その点においてもアルミホイールを装着する場合は、 規格をクリアしたものを装着することをお勧めします。 規格をクリアしたものを装着することをお勧めします。

|

| アルミホイールの記号の見方 |

1.国土交通省「道路運送車両の保安基準に係る技術基準」(昭和58年10月1日 自車第899号)軽合金製ディスクホイールの技術基準(自己認証試験)より

|

|

この基準は乗用車(乗用定員11人以上の自動車、二輪自動車、及び側車付二輪自動車を除く)用軽合金製ディスクホイールに適用される。この基準は製造者自らの責任に於いて試験を行い適合した製品にJWLマークを表示する。

|

積載500㌔を基準

3ナンバーや5ナンバー車に適合。 |

|

この基準はトラック及びバス用軽合金製ディスクホイールに適用される。この基準は製造者自らの責任に於いて試験を行い適合した製品にJWL-Tのマークを表示する。

|

積載900㌔を基準

キャンピングカー、ライトトラックの場合は、車重に伴い必然的にこちらの規格となる。 |

外車(BMW)などの純正アルミホイールについては、上記の記号がないため、陸運支局の検査では、会社名(BMWなど)の刻印があるものは、適合とみなしている。また、国内では上記、記号を打刻するように義務付けられており、車検時に上記記号がない場合は検査は通らない。

上記記号は国土交通省の管轄となる。

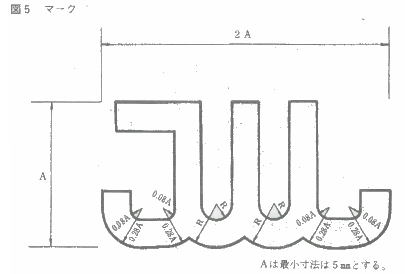

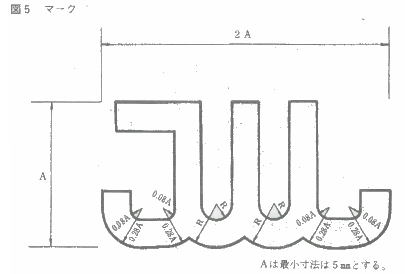

軽合金製ディスクホイールの技術基準記号

|

|

自動車用軽合金製ホイール試験協議会による試験(第三者機関による試験)

|

|

第三者公的機関「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が運輸省の技術基準に則って試験を行い合格品を登録した製品にVIAマークを付与する。国土交通省管轄外であり、このマークがなくても車検は通る。

VIA(自動車用軽合金製ホイール試験協議会の強度試験)のJAWA限定荷重試験合格記号

|

|

| 国土交通省の軽合金ディスクホイールの技術基準(資料提供:国土交通省) |

1 適用範囲

この基準は、専ら常用の用に供する自動車(定員11人以上の自動車、二輪自動車および側車付二輪自動車を除く。)の軽合金製ディスクホイールに適用する。 |

2 試験方法

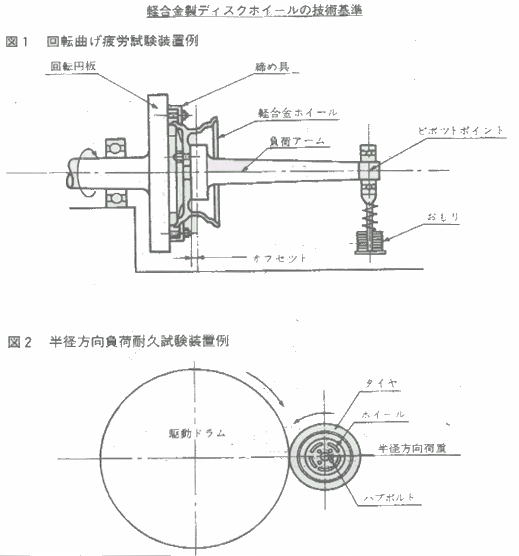

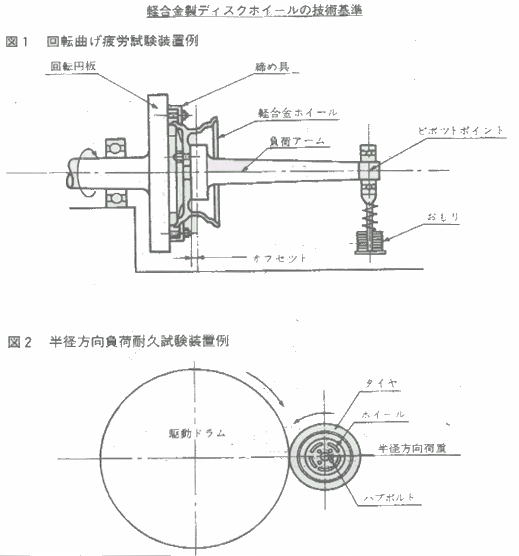

2.1 回転曲げ疲労試験

2.1.1 曲げモーメント

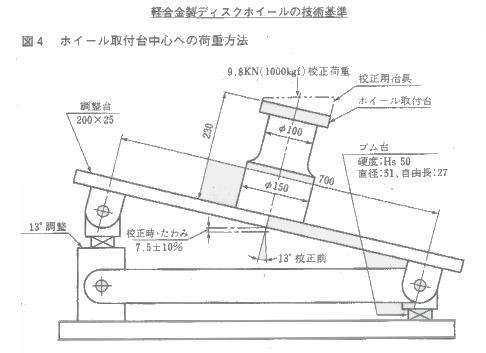

2.1.2.2において加える曲げモーメントは次式による。

M=Sm×F×(μ×r×d)

| ここにM: |

曲げモーメント「kN・m」「kgf・m」 |

| Sm: |

係数 1.5 |

| F : |

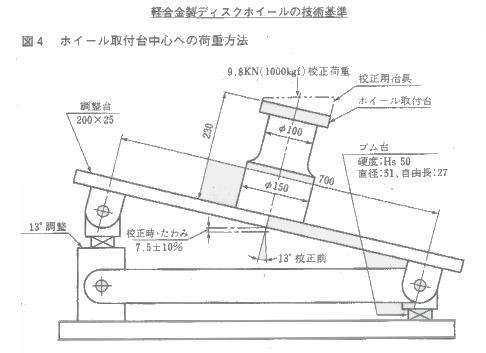

該当ディスクホイールに適用される乗用車タイヤの最大負荷能力に対応する荷重のうち最大値(日本自動車タイヤ協会規格などによる)。ただし限定された車輌を対象とするもの(「以下「限定使用の場合」)は、それらの車輌の静止時車輪反力のうち最大値とすることができる。「kN」「kgf」(例:最大負荷能力1,000kg→荷重9.8kN(1,000kgf)) |

| μ: |

タイヤと路面間の摩擦係数 0.7 |

| r: |

該当ディスクホイールに適用される乗用車用タイヤの静的負荷半径のうちの最大値。ただし限定使用の場合は、それらの車輌に指定された乗用車タイヤの静的負荷半径のうち最大値とすることができる。(m) |

| d: |

該当ディスクホイールのオフセット(車輌への取り付けとリム中心線の距離)(m) |

|

| 以下検査試験内容 資料提供:国土交通省 |

|

|

|

|

| TOPページへ戻る |